Un webinaire passionnant mais inquiétant a été diffusé le 23 janvier 2024 à l’initiative de l’UNAF sur Tropilaelaps sp (Clareae et Mercedesae), cet acarien proche de varroa qui se trouve maintenant à la porte de l’Europe occidentale.

Les invités de marque étaient la Docteur en Biologie Asli Özkirim De l’université turque de Hacettepe à Ankara et Maggie Gill qui est Inspectrice en santé apicole pour le Royaume-Uni, experte en détection et prévention de Tropilaelaps. Le Docteur Jean-Marie Barbançon, vétérinaire, a précisé la législation.

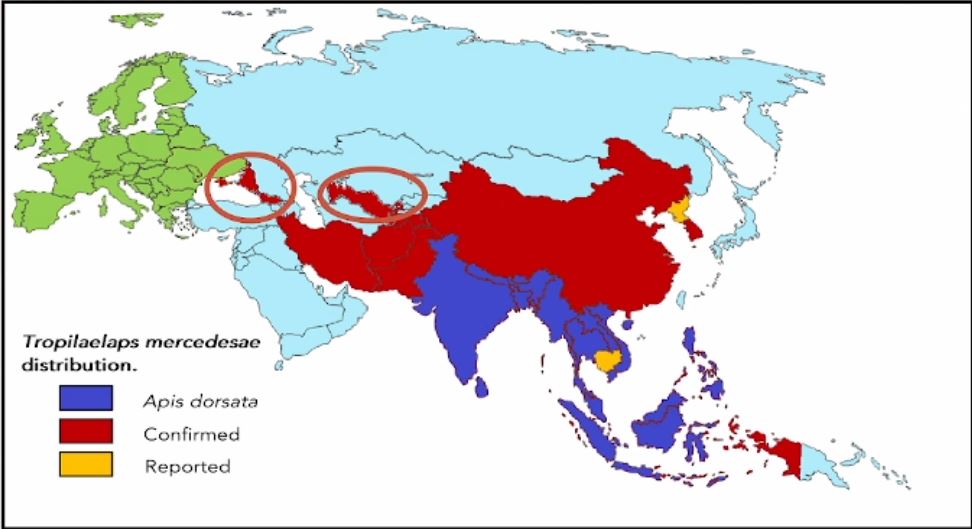

Comparaison de Varroa et Tropilaelaps et carte de diffusion de Tropilaeaps dans le monde:

Tropilaelaps est originaire d’Asie ; il y infeste les 9 types d’abeilles endémiques (Apis Dorsata, Cerena, Florea etc) et aussi l’abeille Apis Mellifera introduite pour la production de miel. Il a envahi la Russie et la Géorgie et seules les montagnes du Caucase le barrent de la Turquie. Cet acarien ignore les frontières et peut se dissimuler très facilement dans les imports de nucleus ou de reines parmi les nombreux échanges apicoles actuels.

Pourquoi Tropilaelaps est redoutable ? Essentiellement pour trois raisons :

- La première raison et la plus importante, c’est qu’il est beaucoup plus prolifique que Varroa Destructor à chaque cycle de couvain : le varroa donne 1.6 à 2.6 individus alors que Tropilaelaps en donne 3 à 4.5, selon que le couvain est d’ouvrières ou de mâles. A noter qu’il ne semble pas avoir ou très peu de prédilection au couvain de mâles, à la différence de varroa.

Cette reproduction très rapide est fondamentale. Elle explique la possibilité de perdre la colonie sans traitement 2 mois après la constatation de la présence de Tropilaelaps (varroa souvent un ou 2 ans après). Ainsi un taux de 1% de contamination peut être létal en deux mois.

- La deuxième raison est liée à sa détection très difficile dans une colonie. Il est plus petit et surtout beaucoup plus mobile. Plusieurs techniques de détections sont décrites, communes aux varroas, (cf infra) certaines plus spécifiques. Tous ces procédés ont en commun la nécessité d’avoir de bons yeux assistés d’une loupe!.

Dans sa physiologie il faut aussi retenir que la phase phorétique est très courte (ce qui explique en partie des difficultés de comptage) car il ne peut pas perforer la cuticule des abeilles et s’en nourrir : il se nourrit exclusivement sur les larves et nymphes auxquelles il afflige de nombreuses blessures en déchirant leur cuticule molle leur donnant des séquelles importantes pour les abeilles à naître.

Du fait de cette dépendance au couvain pour se nourrir, il ne survit guère plus de 2j isolé mais des survies de 7à 9 jours ont été décrites sur des larves ou de jeunes abeilles natives mortes. Dans le miel pas plus de 24h de survie.

- la troisième raison est liée au traitement encore plus difficile comparé au varroa. Les molécules classiques sont toutes actives en principe (en dehors des résistances) mais le problème est lié une fois encore à sa grande prolifération : il faut répéter les traitements pratiquement tous les deux mois.

Les abeilles endémiques en Asie ont acquis des moyens de défense en coévolution depuis des milliers d’années avec Varroa et Tropilaelaps comme par exemple le sauvetage des colonies par désertion si le couvain est trop envahi. L’abeille africaine procède de même contre Aethina Tumida.

Apis Mellifera, notre abeille européenne, est utilisée aussi en Chine. Comment survivent ces abeilles ?

En utilisant malheureusement les acaricides en continu avec le problème des résistances et la pollution des cires et du miel, ce dernier pouvant être lourdement contaminé d’après Maggie et Asli Özkirim . Mais peu de données sortent de Chine sur ces pratiques…

Les méthodes de détections peuvent être empruntées à la détection du varroa avec une ou deux des techniques aussi plus spécifiques:

- Ouverture de cellule mais l’acarien est très petit et pâle, restant souvent au fond de la cellule : Maggie Gill nous donne un truc : souffler très doucement sur la cellule ouverte permet de faire sortir des Tropilaelaps planqués. Asli Özkirim a expérimenté une technique avec des bandes d’épilation, assistée d’une vidéo sur smartphone ! Intéressant mais compliqué sur plusieurs ruches... Encore une fois on insiste sur la petitesse, la rapidité, et la furtivité de ce parasite

- La détection par sucre glace (secouer sur de l’eau), CO2 ou lavage alcoolisé est possible mais moins productive que varroa à cause d’une phase phorétique courte.

- Possible aussi sur lange mais encore une fois très petit et vite confondu par des poussières de cire et nécessite une lecture n’excédant pas 24 à 48h de chute. Au-delà, plus trop possible de distinguer les Tropilaelaps.

- La « bump » méthode consiste à cogner vigoureusement un cadre de couvain ouvert sur un plateau blanc quatre fois de suite en faisant les quatre coins en pile et face, puis en cherchant tout de suite à la loupe les Tropilaelaps.

En Angleterre les ports sont déjà en surveillance avec contrôle visuel sur les importations notamment sur les reines. Le Canada a interdit les importations d’abeilles en essaim ou de reines originaires d’Ukraine.

Je vous recommande des vidéos très démonstratives sur tous ces aspects rapportées d’un voyage d’étude d’une équipe anglo-saxonne auprès d’apiculteurs thaïs sur leurs méthodes de gestion de Tropilaelaps. Édifiant et terrifiant aussi. C’est en anglais mais compréhensible en activant le sous titrage en français. (paramètres> sous titrage >anglais > traduire en français)

Que penser après cette alerte ?

On ne sait qui d’Aethina ou de Tropiaelaps arrivera en premier en France. Mais il faut se préparer sérieusement...surtout si les deux arrivent.

- Il faut se familiariser des maintenant à des techniques de rupture de couvain, par exemple par encagement.

- Il faut continuer des efforts de sélections sur des abeilles hygiéniques, au moins en sélection massale, avec par exemple des pin tests répétés et comptage regulier des varroas : selectioner sur ces souches les moins contaminées.

- Préserver nos traitements encore efficaces en particulier, l'acide oxalique, pilier actuel du traitement antiacarien qui ne devrait pas se perdre en utilisation continue.